【研究応援】“beyondGDP” 新国富指標で捉える価値の数値化——価値の数値化が導く、人と環境、都市の「再生」

これからのまちづくりには、都市インフラはもちろん、そこに住む人たちの心身の健康向上や、人や生き物に恩恵を与える自然との共生の観点が求められている。これらを経済活動の中に取り入れ、より広めていくには、どうすれば良いだろうか? 今回は「リジェネラティブ(再生)」をキーワードに、価値の数値化から主観的・実感的な豊かさ「ウェルビーイング」の実現を目指す研究者へ話を伺った。

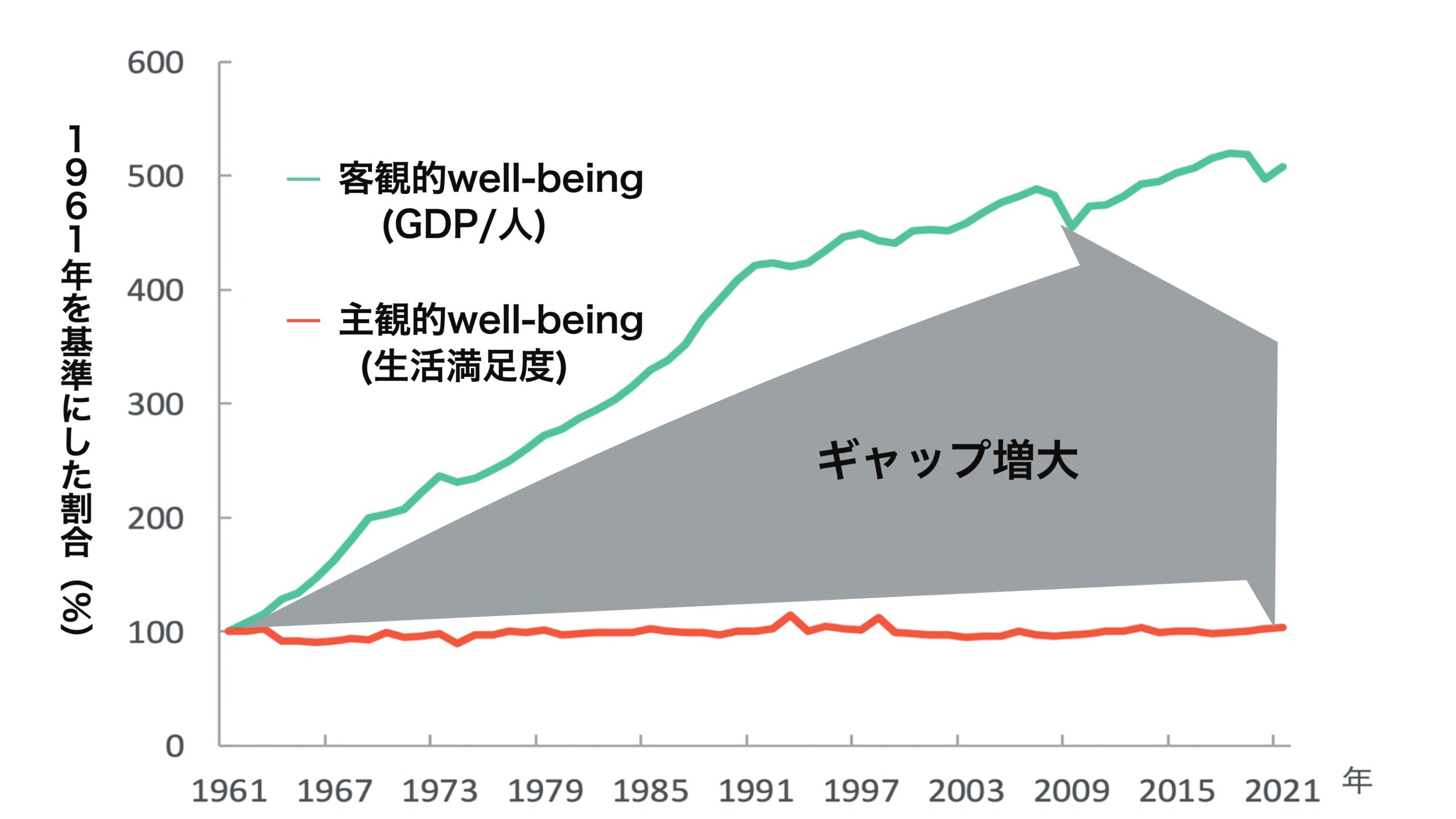

国内で産出されたサービスや商品などの金銭的価値を表すGDP(国内総生産)は、長らく国の豊かさを示す客観的な指標とされてきた。その一方、そこに住む人たちが実際に感じている心の充足など、主観的、実感的な豊かさ(ウェルビーイング)との乖離が問題となっている。このような背景と、昨今のウェルビーイングを重視する流れの中で、国連が発表したGDPを補完する新たな尺度が「新国富指標」だ。

これは、従来の物質的な豊かさを表す「人工資本」に加えて、人の能力や健康などを示す「人的資本」、自然からの様々な恩恵である「自然資本」を、世代を超えたウェルビーイングを構成する要素とみなす。これらが世代を超えて与える金銭的価値を、主観、客観両方の指標から数値化するものである。この3つの資本の総量を高めることで、持続可能でウェルビーイングな社会を目指す時代がきている。

新国富指標では、各資本の金銭的価値を適切に数値化することが最も重要である。九州大学大学院工学研究院の馬奈木氏は、人的資本や自然資本を、気温湿度といった公開データの他、衛星画像や人の移動量など、都市から個人レベルに至るまであらゆるデータをもとに評価している。

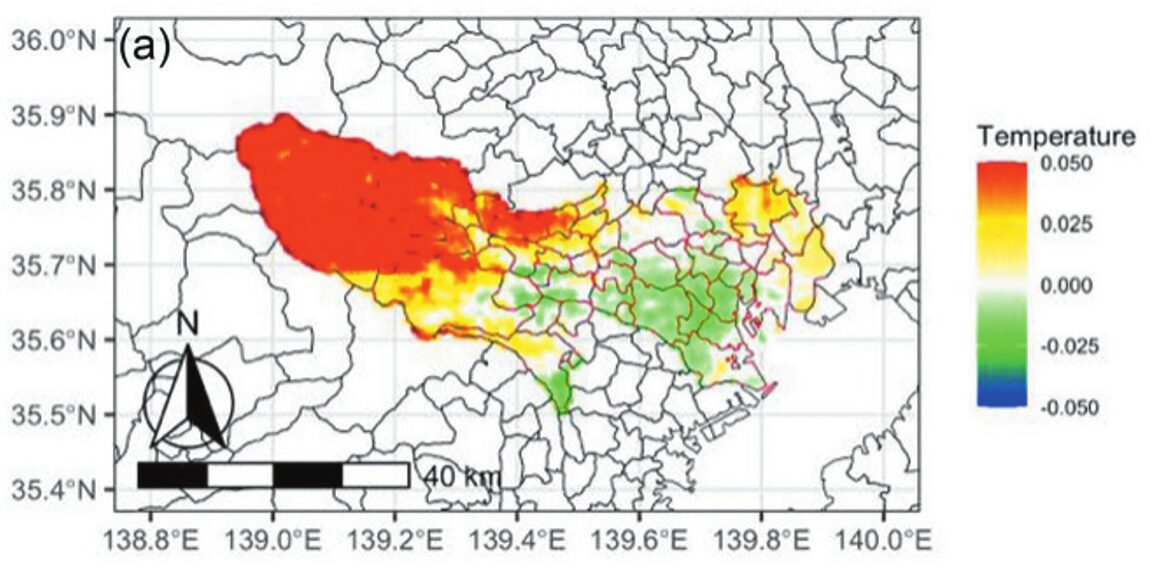

例えば、東京の気温が1度上昇することで、40万人以上の人の移動が止まることを、気温湿度と携帯電話の電波から算出した人の移動量のデータ分析から明らかにした。人の移動の減少は経済活動の停滞につながりうることが言われている。現在はまだ間接的にではあるが、都市緑化による気温上昇抑制と、それに伴う経済活動の維持は、緑化による自然資本回復の金銭的価値として具体的に示されていくことだろう。

金銭的価値の算出と同時に、それを実際の政策に反映し、行動を促すことも重要だ。自然資本の一部である大気の汚染が特に深刻なのがインドだ。インドのPM2.5は平均91.7µg/m³、最も高いデリーは217.6µg/m³と、WHOが推奨する基準値5µg/m³を大きく超えている。これを環境問題として解決を政府に迫ることは効果的でないと考えた馬奈木氏。最新の医学研究から、大気汚染に起因する死亡者数は2019年には167万人に及び、同国の総死者数のうち17.8%を占めることが明らかとなった。それによる経済損失を各統計学のデータから算出。大気汚染という自然資本の劣化が健康という人的資本を棄損すると同時に、GDPの約1%に当たる経済損失を出していることをデータで示したのだ。

多角的かつ定量的に大気汚染による損失を示したこの研究成果は、著名な医学誌に掲載されると同時にインド国内でも大きく報じられ、政府が対策に乗り出す契機となったという。「電車など自動車やバイクの代替インフラへの投資が、大気の問題、人の健康問題を解決して経済効果も得られるかもしれない。投資の効果を推計することで、誰かを叩くのではなく、うまく投資を行うことで人や環境、都市のリジェネラティブに貢献できる」と馬奈木氏は考えている。

馬奈木氏は学生時代に水処理技術の研究に取り組む中で、留学先のアメリカでは積極的にロビー活動がなされており、国の環境政策に大きく影響を与えている現状を目の当たりにした。良い技術であれば、それだけで技術が社会に実装されるわけではなく、環境活動の価値をデータから推計し、指標として一般化することが社会に広めるために重要だと感じ、現在の研究に至っている。

「例えば、科学的な分析結果を元に、1億円を都市緑化に投資すれば、3億円分の経済効果が見込めます、というふうに言えるようになれば、より自然資本への投資が進むと考えています」と馬奈木氏は現在、仕組みとして推進するべく各地をフィールドに研究をしている。同時に株式会社aiESGを設立し、企業・自治体向けに、新国富指標に基づくウェルビーイング実現に向けた数値化支援も行っている。各地での取り組みが発信され、当事者たちが自分にもできるかもしれないと、行動を始めることが重要だ。科学的根拠に基づいた豊かな社会を目指す活動を広げ、伝えていくことが求められている。

(文・戸上 純)

※当記事は「研究応援 vol.39」(2025年9月発行)より引用しています。

工学研究院都市システム工学講座教授

九州大学都市研究センター長&主幹教授

専門 経済学・都市工学・AI

九州大学大学院工学研究科修士過程を終了後、米国ロードアイランド大学大学院で経済学を専攻。Ph.D.(経済学)。2015年より、九州大学大学院工学研究院都市システム工学講座教授。世界最高峰の研究者として2023,2024年版クラリベイト高被引用論文著者に選出。2014年から国連代表としてInclusive Wealth Report(国連・新国富報告書)を執筆。