多様な人や存在が関わりながら共に育んでいく「創発型」のリジェネラティブ・リーダーシップとは【Inspiration Talk第2回 前編】

6月25日、東京・八重洲のTokyo Living Labで『Regenerative City Inspiration Talk〜東京からリジェネラティブな都市の未来について考えよう!〜』のシリーズ第2回が開催された。この連続イベントは、Future Food Institute(以下、FFI)が東京建物株式会社、一般社団法人TOKYO FOOD INSTITUTE(以下、TFI)とのパートナーシップのもと、東京のYNK(八重洲・日本橋・京橋)エリアから「Regenerative City Tokyo」構想を展開する取り組みの一環として開催されている。

ビジネス、建築、食、リーダーシップ、サーキュラーエコノミーなど、さまざまな角度からRegenerative Cityを議論するこのシリーズの第2回は、「リジェネラティブ・リーダーシップから考える都市の未来」をテーマに設定。ゲストスピーカーとして、話題の書籍『リジェネラティブ・リーダーシップ――「再生と創発」を促し、生命力にあふれる人と組織のDNA』(英治出版)の翻訳者であり、リジェネラティブ・リーダーシップ・ジャパン代表理事の小林泰紘氏が登壇。リジェネラティブ・リーダーシップという新しい概念と、その概念が描くリジェネラティブな都市の未来について語った。

「『リジェネレーション』『リジェネラティブ』という言葉をきかれたことがある方もいるかもしれませんが、今の時代はいかにビジネスや社会活動をしていくか、ということについて、抜本的なシフトが求められています」

講演の冒頭で、小林氏は参加者にこう問いかけた。

狭義のサステナビリティが「環境負荷を軽減すること」に焦点を当てるのに対し、リジェネレーションは「地球や生態系の再生に積極的に関与していくこと」を意味する。

「リジェネレーションのアプローチは、課題解決からはじまるサステナビリティのそれとは根本的に異なり、生命や大地の再生可能性に着眼することからはじまる」と小林氏は指摘する。「どうしたらより豊かになっていくか、そのツボはどこか」という視点から出発し、森や海の生態系、自然だけでなく地域の文化やコミュニティ、人の心身の健康まで、あらゆるつながりの中で、その生態系がどう活力を取り戻し、再生していくかを考え、働きかける。

例えば、小林氏が埼玉県春日部市で営む環境再生型のコミュニティ農園では、では、生物多様性を高めて自然生態系の力を再生させていくことで、環境負荷をかけずに作物の恵みをいただくだけでなく、農園を訪ねて時間を過ごす人たちも皆元気になって再生していくのだという。

「人間だけでなく自然や環境を含めたつながりや循環の中で自分たちの営みをデザインすることがリジェネラティブなアプローチの基本です」

では、このリジェネレーションを社会や組織の中で実践していくには、どうすればよいのか。その答えが「リジェネラティブ・リーダーシップ」だ。

小林氏が訳者を務めた書籍『リジェネラティブ・リーダーシップ』では、このリーダーシップを「組織やビジネスを、相互につながり合う「生命システム」として捉え、取り巻く生態系のいのちの繁栄を共に育んでいくリーダーシップである」と定義している。

「ここで重要なのは、誰かが指示命令して成し遂げていく『管理・コントロール型』ではなく、多様な人や存在が関わりながら共に育んでいく『創発型』リーダーシップという点です」と小林氏は強調する。

「植物が自らの力で育ていくように、関わる一人ひとりが本来持っている力を信頼し、それが発揮されるような環境や場をととのえていく。言い換えれば、『いのちを育むリーダーシップ』とも言えます」

このリーダーシップの根底にあるのは、近代社会で強化されてきた「機械論的パラダイム」から、あらゆるものが相互につながり合う「生命システム論的パラダイム」への移行だ。これまでの社会は世界を細かく分解し、要素還元的に理解することで発展してきた。その恩恵は大きい一方で、人も自然も「機能」や「資源」として捉えてしまうため、分断や支配、搾取の構造を生み出しやすいという問題がある。

「リジェネラティブ・リーダーシップでは、組織や社会、そして地球全体を生きたシステムとして捉え直すことが必要です。組織においても、いわゆる役職や部署機能として機械的、硬直的に組織をみるのではなく、生き物としての人や諸存在の集まりであり、絶えず揺れ動く流れや関係性、無数のつながりの中でいかにポテンシャルを解放していくか。その視点の転換が求められています」

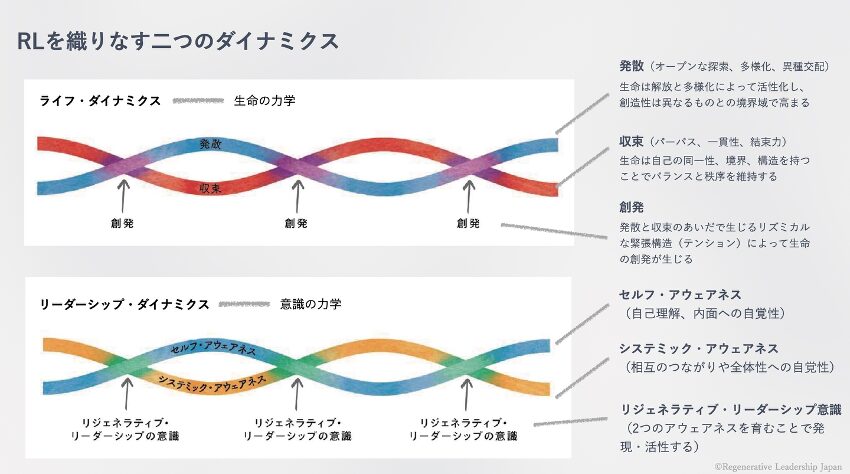

リジェネラティブ・リーダーシップを実践するために、小林氏は具体的なフレームワークを紹介する。まず土台となるのが、常に働き続ける「2つの力学(ダイナミクス)」だ。

1つは「いのちのダイナミクス(生命の力学)」。自然界で常に起きている拡散と集中、創造と破壊といった、新しいものを生み出し続ける生命エネルギーの大きな流れを指す。

もう1つが「リーダーシップのダイナミクス(意識の力学)」。これは私たち自身の「意識の動き」であり、自分の内側で何が起きているかに気づくこと(セルフアウェアネス)と、自分を取り巻くチームや社会、自然といった外側の世界で何が起きているかに気づくこと(システムアウェアネス)の両方を含む。

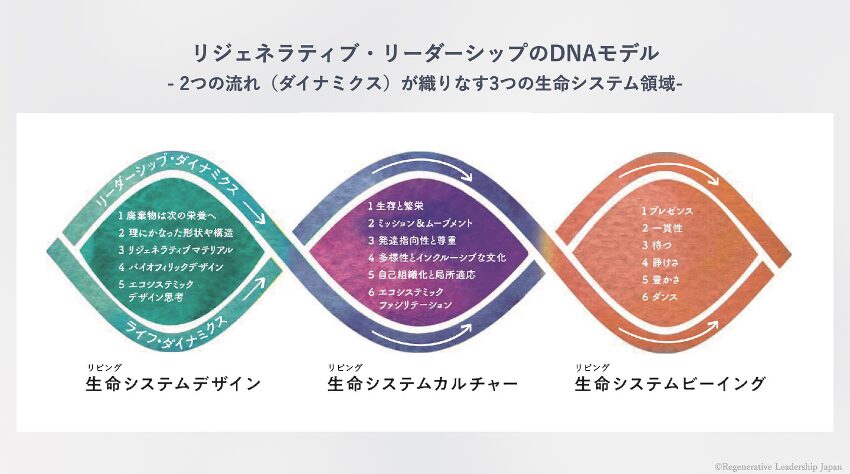

そして、この2つの大きな力学の流れの中で、実践すべき「3つの領域」が立ち上がってくる。

ビジネスや社会経済システムなどを扱う領域で、いかに自然界の知恵を活用しながら、事業プロセスや製品・サービスをデザインしていくかに焦点があたります。従来の人間中心主義的な枠組みで軽視されてきた、より広範な生態系のつながりに寄与するビジネスづくりをしていくための領域です。都市におけるエコシステムデザインとも関わります。

こちらは組織の内側にフォーカスがあり、生命システムの考え方を組織やコミュニティへと応用していく領域です。旧来の機械論的パラダイムを乗り越え、急激に変化し続ける経営環境に機敏に適応しながら、生命の躍動に溢れた組織づくりをしていくためのエッセンスです。リジェネラティブなリーダーは、生きた生命システムとして組織を捉え、取り巻く生態系の流れや全体性とたえず共振しながら、組織が躍動していくための適切なコンディションを調えていくことが求められます。エコシステミック・ファシリテーターと呼ばれるこの役割は、これからの時代のリーダーの大切な役割として定義されています。

一人ひとりの在り方の領域です。このビーイングが、DNAモデルの中に統合されていること自体がとても大切なメッセージだと思っています。リジェネレーションの時代には、一人ひとりがいかに世界に関わり、参与していくのかというのがとても大切で、生命の営みと調和しながら、分断や対立や構造的格差を加速させるのではない、内なる真実につながった在り方が問われています。

小林氏は「本当にリジェネラティブ・リーダーシップを実践できている企業は、事業(デザイン)の再生と、組織(カルチャー)や個人(あり方)の再生が、常に両輪で回っている」と指摘する。

(文・須賀原みち/写真・後藤秀二)

後編では、リジェネラティブな都市の未来を構想・実践していくためのヒントを紹介していく。

▼書籍紹介

『リジェネラティブ・リーダーシップ――「再生と創発」を促し、生命力にあふれる人と組織のDNA』

著者:ローラ・ストーム、ジャイルズ・ハッチンズ/訳者:小林泰紘

発行:英治出版株式会社

「機械」から「生命システム」へ――エコシステム全体の繁栄を目指す新パラダイムのリーダーが世界中で出現している。幅広い事例と学術的知見を統合して生まれた、今最も注目を集める「リジェネレーション」の実践書。「人と自然」「内と外」「男性性と女性性」の分離をつなぎ直し、生命システムを育むリジェネラティブ・リーダーシップのDNAモデル(デザイン×カルチャー×ビーイング)を指南する。

一般社団法人 Ecological Memes 代表理事/発起人

エコシステミック・カタリスト/リジェネラティブ・ファシリテーター

環境再生型農園 かすかべ農園 園主

人と自然の関係を問い直し、人が他の生命や地球環境と共に繁栄していく未来(リジェネレーション)に向けた探究・実践を行う共異体 Ecological Memes 代表 / 発起人。インドやケニアなど世界 28カ国を旅した後、社会的事業を仕掛ける起業家支援に従事。その後、個人の生きる感覚を起点とした事業創造や組織変革を幅広い業界で支援したのち、独立。現在は、主に循環・再生型社会の実現に向けた事業創造や組織変容、リーダーシップ醸成などを支援・媒介するフリーランスのカタリスト・共創ファシリテーターとして活動。

座右の銘は行雲流水。一児の父。趣味が高じて通訳案内士や漢方・薬膳の資格を持つ。 環境再生型コミュニティ農園「かすかべ農園」園主。2024年12月に一般社団法人 Regenerative Leadership Japan を設立。『リジェネラティブ・リーダーシップ』を日本に伝え、実践・深化させるため、講演・アドバイザリー活動や経営支援、リーダーシッププログラム等を展開している。

Instagram @yasu_em

Twitter @yasu_cs

https://lit.link/yasuhirokobayashi