リジェネラティブな都市の未来を構想・実践していくための4つのヒント【Inspiration Talk第2回 後編】

前編では、リジェネラティブ・リーダーシップ・ジャパン代表理事の小林泰紘氏の解説のもと、サステナビリティを超えた「リジェネレーション(再生)」という新しい概念と、「管理・コントロール型」から「創発型」へと転換する新しいリーダーシップのあり方に迫ってきた。

後編では、この思想を都市という具体的なフィールドに落とし込み、「生命システム」として都市を捉え直す視点や、参加者とともに探った日本でリジェネラティブを実践していくための課題と解決策、そして「育む」視点から始まる都市の再生について紹介する。

では、この思想は私たちが暮らす都市の未来を考える上で、どのような示唆を与えてくれるのだろうか。

「都市を、食やエネルギー、インフラといった機能としてだけでなく、つながり合う生態系として捉え直すことが出発点になります」と小林氏は語る。そしてその具体例として、保育園や地域コミュニティが起点となり赤ちゃんの排泄物を集め、それを堆肥にしてコミュニティガーデンに還し、そこで育った作物を食べて地域の子どもたちが育っていく様な大きな生命の循環を促すDYCLEの事例を挙げた。

「そうしたさまざまな循環の中に、都市で生きること、生かされていることをどう位置づけ直すか。それがリジェネラティブな都市デザインのテーマです」

そこには部分最適ではない、システム全体を意識する視点が不可欠だ。リジェネラティブリーダーシップの書籍では、パラダイムシフトを起こすために対症療法ではなく、現代社会が抱える根本的な分断に目を向けること、多様な主体による「共創造・共進化的な関わり」が大切になるという。

「都市には、企業、NPO、行政、私たち住民もいれば、人間以外の生き物も数多く存在しています。そうした多様な存在が、それぞれの持つものを持ち寄り、関わり合う中で、ひとりでは生み出せなかった新しい価値や未来が創発的に生まれてくる。そうした場をどうデザインし、育んでいけるかが問われています」

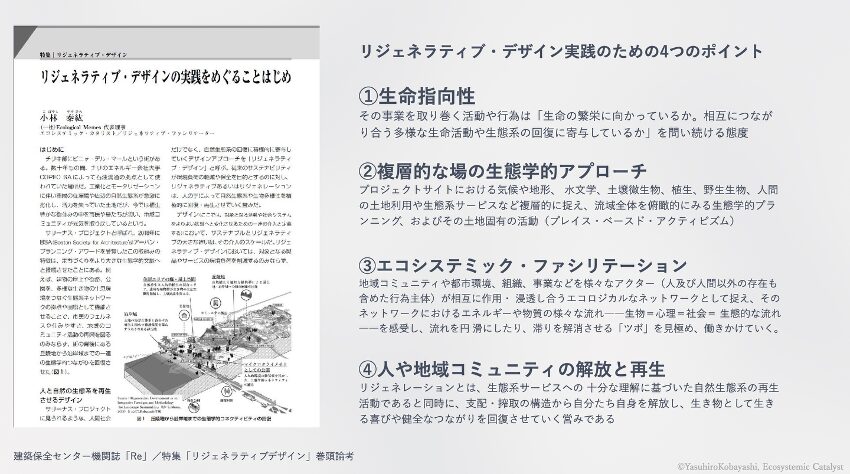

小林氏はリジェネラティブな都市の未来を構想・実践していくためのヒントとして、4つのポイントを示した。

①生命指向性 – 常に全生命の繁栄に資するかを問い続ける

②複層的な場の生態学的アプローチ – その土地固有の歴史や文化、自然といった複層的な文脈を理解し、人間をより大きな生態系の一部として捉え直す

③エコシステミック・ファシリテーション – 都市全体を一つの生態系と見立て、戦略的な小さな介入で全体の循環を促す

④人や地域コミュニティの解放と再生 – 人やコミュニティが本来持つ生命力を解放・再生させるエコシステムそのものをデザインする

「予測不能な時代において、過去のデータ分析だけでは未来は描けません。『こういう未来をつくりたい』という私たちの想いや、その土地が持つ歴史やポテンシャルを感じ取る力に耳を傾け、分析的な知性と統合していくことが必要です」

小林氏の講演と質疑応答を終えると、FFIのファシリテーションにより、会場に集まった参加者との活発なグループディスカッションが行われた。4つのグループに分かれて、

「日本のビジネス界でサステナブルやリジェネラティブが盛り上がらないのはなぜか?」

「個人、組織として盛り上げるためにはどうすればいいのか?」

という2つのテーマについて議論が交わされた。

盛り上がらない理由として挙げられたのは、価値やインパクトが不明確であること、カタカナ語で大上段から語られがちでよくわからないこと、盛り上げ役が不在であること、さらには「西洋的な価値観で、日本人にとってはむしろ当たり前の感覚なのではないか」という興味深い指摘もあった。

これを受けて、解決のアイディアとして、企業として取り組むための財務諸表以外の評価指標の創設、教育の推進、富裕層向けコンテンツによるメディア発信、東京から離れて土や森に触れる体験、楽しんで取り組んでいる姿を見せて仲間をつくることなどが挙がった。

各グループのディスカッションに耳を傾けていた小林氏は、次のように会を締め括った。

「仲間をつくることは非常に大事なことで、前例のない中で新しいことに取り組んでいくというのは周囲からも理解されないし、孤独で大変です。でも、今日この場に集まった人はこのテーマに何かしら興味関心を持っていると思いますが、もしかしたら周囲にも、口には出さないけれど実なそう感じているという人も案外いるかもしれない。だから、自分がこうしたテーマに関心があることを勇気を持って共有し声をあげて、共感する仲間を集めて、小さくても社内で仲間やチームつくっていくことが大切です。

また、美しいとか楽しい、喜びといった気持ちも重要で、解決しなければならない山積みの課題にずっと直面していたり、“べき論”や義務感から行動しているとどうしても辛くなってしまいがちです。しかし、リジェネラティブなアプローチとは、そもそも問題解決の発想ではなく、わくわくする生命の躍動の可能性に着眼するアプローチです。だからこそ、難しく考えすぎず、皆さんがすでに内側に宿している『美しさ』『楽しさ』『喜び』を、ぜひ大事にしてください」

今回のイベントを通じて浮かび上がったのは、リジェネラティブな都市の未来は、一部の専門家や行政が描く設計図から生まれるのではなく、多様な主体が「育む」視点を持って関わり合う中から創発的に生まれてくるという可能性だ。

小林氏が語った「内なるリーダーシップ」「他者とのリーダーシップ」「いのちとのリーダーシップ」という3つの領域は、都市に住む一人ひとりが実践できる具体的な指針でもある。自分自身の心身を大切にし、仲間とのつながりを育み、自然や地域の生態系との関係を見つめ直す。そうした小さな変化の積み重ねが、やがて都市全体を1つの生命システムとして再生させていく。

参加者たちが口にした「美しい」「楽しい」という言葉は、問題解決型のアプローチを超えて、私たちが本当に望む未来に向かって歩み続けるための原動力となるだろう。Tokyo Living Labから始まったこの対話が、東京というメガシティの再生に向けた新たな物語の始まりとなることを期待したい。

(文・須賀原みち/写真・後藤秀二)

一般社団法人 Ecological Memes 代表理事/発起人

エコシステミック・カタリスト/リジェネラティブ・ファシリテーター

環境再生型農園 かすかべ農園 園主

人と自然の関係を問い直し、人が他の生命や地球環境と共に繁栄していく未来(リジェネレーション)に向けた探究・実践を行う共異体 Ecological Memes 代表 / 発起人。インドやケニアなど世界 28カ国を旅した後、社会的事業を仕掛ける起業家支援に従事。その後、個人の生きる感覚を起点とした事業創造や組織変革を幅広い業界で支援したのち、独立。現在は、主に循環・再生型社会の実現に向けた事業創造や組織変容、リーダーシップ醸成などを支援・媒介するフリーランスのカタリスト・共創ファシリテーターとして活動。

座右の銘は行雲流水。一児の父。趣味が高じて通訳案内士や漢方・薬膳の資格を持つ。 環境再生型コミュニティ農園「かすかべ農園」園主。2024年12月に一般社団法人 Regenerative Leadership Japan を設立。『リジェネラティブ・リーダーシップ』を日本に伝え、実践・深化させるため、講演・アドバイザリー活動や経営支援、リーダーシッププログラム等を展開している。

Instagram @yasu_em

Twitter @yasu_cs

https://lit.link/yasuhirokobayashi